每日經濟新聞 2020-09-12 11:31:47

或許你聽過“杜長大”

每經記者|吳林靜 每經編輯|楊歡

圖片來源:攝圖網

一則“豬芯片”理論,把養豬這件事情上升到了“自主國產化”的高度:

9月2日,新希望集團董事長劉永好說,現在原種豬很多是靠進口,這種格局必須要改變。養種豬就是做“豬的芯片”,現在必須沖上去自己解決,要解決種豬國產化問題。

沒想到,我們會在養豬這件事情上,被卡脖子。

豬肉是餐桌上所謂的“肉類之王”,農業農村部今年4月發布《中國農業展望報告》顯示,我國人均豬肉消費每年是32公斤左右。加之,豬肉的保供穩價又是關系城市民生的重要命題。

劉永好一石激起千層浪,繼豬瘟、豬價之后,豬又以“種豬”的話題回到人們的討論中來。

區別于待宰殺取肉的肉豬,種豬主要用于繁殖仔豬。

根據農牧視頻產業公號“牧食記”統計,2020年上半年中國進口的種豬數量達8800頭,而且這些種豬還是乘坐飛機到達中國的,平均下來一頭豬就要花費3萬元人民幣。

解釋種豬為什么要依賴進口,還得從本地豬的現狀說起。

圖片來源:每經記者 吳林靜 攝

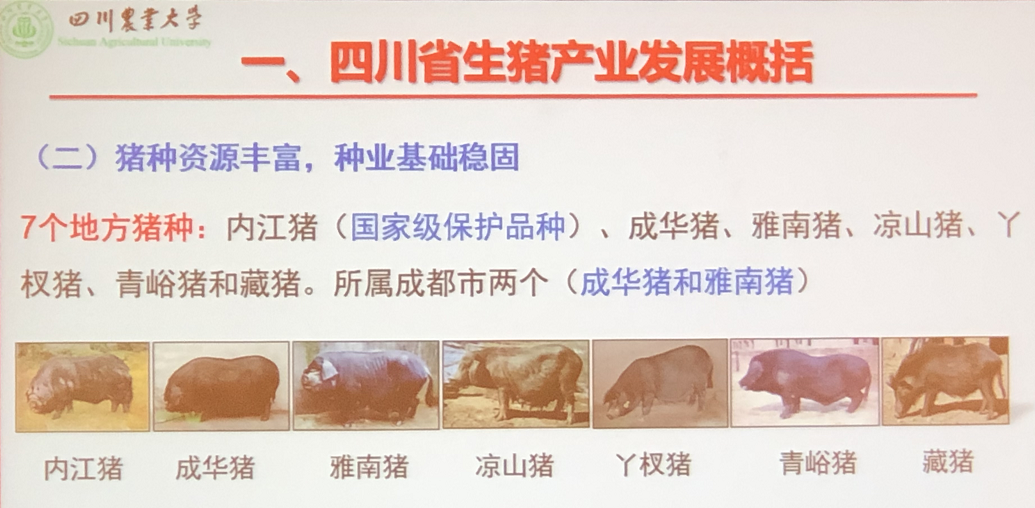

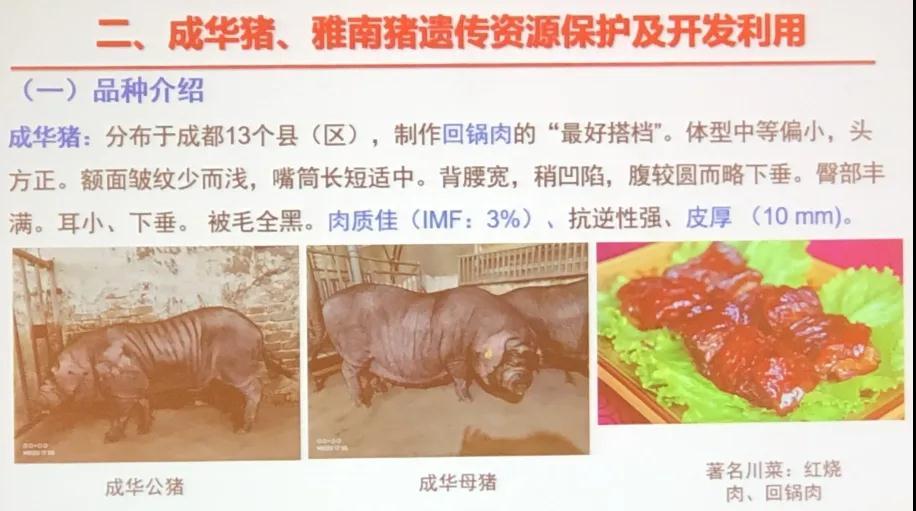

“體型中等偏小,頭方正。背腰寬,稍凹陷,腹較圓而略下垂,被毛全黑。肉質佳(IMF:3%)……”這一段描述的是分布在四川的成華豬。

或許對豬的種類不熟悉,但由它制作的最正宗川菜——回鍋肉,定是家喻戶曉。然而,前幾年情況最危急的時候,四川當地的成華豬,“只剩下五六十頭”,比大熊貓都稀少。

近期2020成都中法養豬業合作與交流研討會上,四川農業大學教授姜延志說,經過近20年的遺傳資源保護,目前活體的純種成華豬數量已經恢復到800-1000頭。不過這些成華豬還生長在保種體系里,并沒有進入市場流通。

不只是成華豬,我國各地方豬種都或多或少面臨走向“稀有動物”的困境。根據2008年全國第二次家畜禽遺傳資源調查顯示,中國特有的88種地方豬種里,有85%左右存欄數量急劇下降,其中31個品種處于瀕危狀態和瀕臨滅絕。

那我們日常餐桌上的豬是什么品種?引進品種。

一位成都市農業領域的專家告訴城叔,自上世紀80年代起,原產于丹麥的長白豬、原產于英國的大約克夏豬,和來自美國的杜洛克豬等品種陸續進入中國,這些被稱為“杜長大”的商品豬,迅速占領了中國的豬肉市場和養殖場。與此同時,飼養中國本地豬的人越來越少。

之所以“打”不贏“洋豬”,一是因為“慢”,二是因為“耗”,三是因為“肥”。

“杜長大”6個月就能出欄,一般中國土豬喂一年才可以,生長速度不足以滿足我國肉制品需求。土豬的“料肉比”還高,想要豬增重1公斤,土豬需要喂4~6公斤的飼料,而洋豬可以少到2~3斤。再加上人們飲食習慣的改變,對肥肉需求日益降低,而土豬的脂肪含量普遍較高。

養殖戶考慮的是經濟效益,是市場選擇,而非物種延續,讓洋豬占領市場也就不足為奇了。

無論是養殖本地豬,還是進口豬,都得避免近親交配,需要引入新鮮血液,以改良種群的遺傳性狀。這是一個生物學常識。

前述專家解釋,我國進口的外國種豬,一般在孕育了5~7胎之后,就會退化,想長期培養很困難,需要不斷對外引進新鮮血液,保持種豬的繁衍延續,“這樣一來,平均5~8年就需要一次代際更新。”

引進新鮮血液,一種方法是本土育種,一種方法是進口。但前者周期長、投入多、見效慢,加上技術跟不上,遠不如直接進口來得方便,這就導致了我國種豬長期依賴進口的現狀。同時,正因為本土的育種體系不完善,進口的好的品種也無法得到很好的保種、繁育、改良,進一步加劇了對進口的依賴。

從這個角度來說,種豬選育國產化這個命題,就和芯片自主研發是一個道理。需要下深水的活,過去沒人做,一旦供應受限,就容易被扼住咽喉。

截止2019年6月,已建成國家級地方豬遺傳資源保種場55個、保護區7個、國家家畜基因庫1個,各地也建設省級地方豬保種場(區、庫)80余個,地方豬遺傳資源保護能力和保護水平有了較大提高。

還有不少企業開始涉足這個領域的產業化,做起了“豬芯片”。專家稱,通俗地說,就是保持甚至改良目前優良種豬的特性,擴繁形成本土的種群,通過先進的管理模式、可追溯系統,形成國產化的種豬品牌。

能夠做到這一步,除了養殖業做“豬芯片”的情懷與責任,還有國內養豬集約化程度的提升。經過了近兩年爆發的非洲豬瘟,不少中小散養戶退出市場,2018年,四川年出欄500頭以上生豬規模養殖比重40%,到今年上半年,這一比重提高到65%。

而且,人們也在嘗試土洋結合的創新法。比如,成華豬與洋豬雜交,降低了料肉比,也提高了瘦肉率。

“曾經引進洋豬是為了解決肉不夠吃的問題,如今保護土豬,是為了解決口味上的需求,以及保護基因多樣性。”姜延志解釋,基因更多樣化,就更不容易在某一種疾病來襲之時,被“一鍋端”了。

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP