每日經濟新聞 2022-12-25 21:14:28

人類無法再“進步”了嗎?“韌性”又究竟是一種怎樣的發展理念?帶著這些問題,我們與里夫金聊了聊他的新書,以及關于后疫情時代下人類社會的發展命題。

每經記者|楊棄非 每經編輯|劉艷美

圖片來源:攝圖網_501588183

不久前閉幕的中央經濟工作會議定調明年經濟工作,明確指出“要堅持穩字當頭、穩中求進”。這意味著,在復雜形勢下,中國將持續推進經濟健康發展。

疫情三年后的今天,“發展”正變得史無前例的重要。上月舉行的G20領導人峰會上,一個重要論斷向外傳遞:經濟全球化遭遇逆風,世界經濟面臨衰退風險,我們要比以往任何時候都更加重視發展問題。世界經濟論壇創始人兼執行主席克勞斯·施瓦布也提出,全人類命運與共,各國應展現智慧與擔當,共同構建一個更可持續、更具包容性和韌性的世界。

但不可否認的是,變化已然發生,以疫情前的邏輯推進發展似乎已不現實。直到現在,新冠疫情仍反復延宕,世界經濟復蘇面臨各種挑戰,單邊主義、保護主義上升,全球產業鏈供應鏈受到沖擊,通貨膨脹、糧食、能源安全等問題復雜嚴峻。

人類社會究竟要如何進一步發展?

關于這個問題,經濟學家、未來學家杰里米·里夫金在新書《韌性時代》中,提出一個“爆炸性”觀點:過去人類社會“效率至上”的發展原則已走進死胡同,以“進步”為目標的經濟發展和文明進步歷史即將劃上句號。取而代之的,將是一種“韌性”時代下全新的發展模式,從單體的人到整個人類社會,均應以一種“生態系統”的觀念再構建自身。

《韌性時代》,杰里米·里夫金 著,鄭挺穎 阮南捷 譯,中信出版集團,2022年12月

人類無法再“進步”了嗎?“韌性”又究竟是一種怎樣的發展理念?帶著這些問題,我們與里夫金聊了聊他的新書,以及關于后疫情時代下人類社會的發展命題。

杰里米·里夫金 圖片來源:受訪者提供

2020年春,新冠疫情的快速傳播令所有國家措手不及,因為醫療系統并沒有為疫情大流行做好準備,大家突然發現自己暴露在傳染病的威脅之下,世界各地出現不同程度的口罩、呼吸機短缺,沒有應對病毒的防護措施,甚至無法為家人提供必需品。

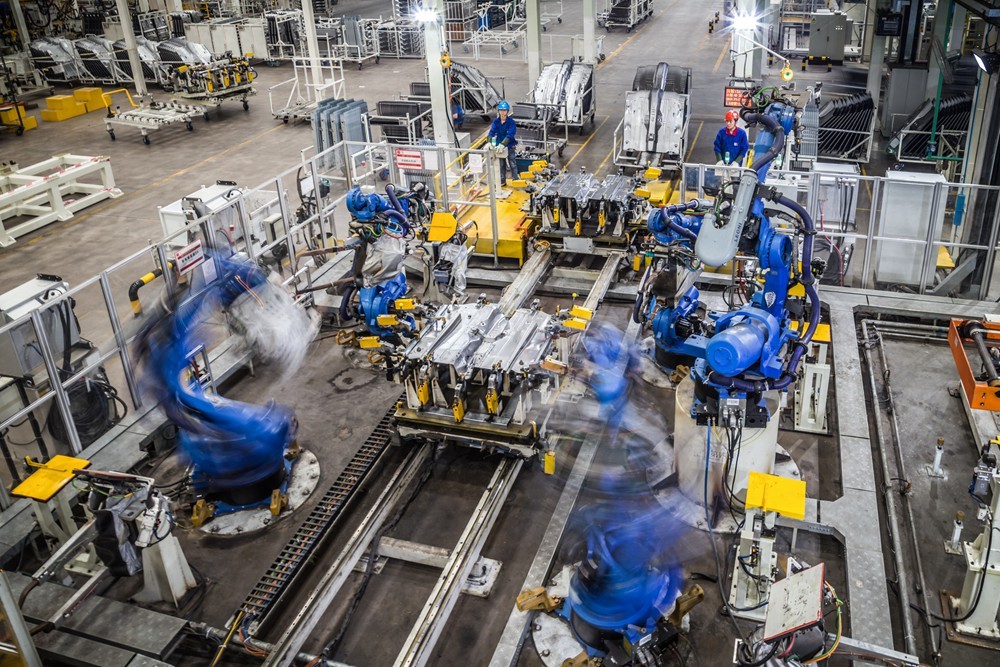

緊隨其后,供應鏈問題進一步讓全球經濟陷入發展困境。過去因“零庫存、零冗余成本”而聞名的“精益制造流程”,卻在疫情供應鏈被中斷的情況下無法順利推進。新的思考由是產生:如果一場自然災害就能迫使一家超級高效、超級精益的工廠停產,而且其生產的芯片沒有備用庫存供應,那么這樣的工廠又有什么用呢?

圖片來源:攝圖網_501627457

一系列問題的背后,均指向人類社會一直奉行的、以“效率”為目標的發展方式上。

與許多學者類似,在分析問題背后的原因時,里夫金同樣提到了效率原則。他提到,在目前情況下,“效率至上”原則不僅沒能繼續推進增長,反而造成了發展停滯。而在此狀況下,提高韌性則是解決問題的關鍵所在。而在此基礎上,他進一步認為,過去人類社會的“進步時代”即將告一段落,取而代之的將是“韌性時代”。

換句話說,在里夫金看來,人類訴諸“韌性”,將不僅僅是將后疫情時代下的一種權宜之計,更代表著一種人類社會的顛覆性變化。

為何疫情會導致人類社會的根本性改變?不妨先回到“效率”和“韌性”的基本概念上來。

里夫金認為,效率的根源是人類社會發展哲學,在西方傳統神話當中,就已有人類改造自然、統治自然,將自然為我所用的觀念。以此為基礎,以“培根主義”為傳統的西方科學認為,自然是為人所用,而不是相反。包括笛卡爾、牛頓等創造的科學研究方法,均在利用自然的概念上構建起來的。

但科學理論實際忽視了一個根本問題,即在人類利用自然時,總會產生一系列溢出效應和副作用。這直到后來的熱力學定律,即“熵增”理論提出后才加以修正。該理論認為,當能量發生轉化之后,將無法再回歸原來狀態。

無論如何,由于忽略溢出效應,人類社會不斷將更高效地利用自然作為發展目標。基于此,一套僅考慮效率的發展模式得以誕生,根據里夫金的概括,“效率意味著消除摩擦,它是消除那些可能減緩經濟活動速度和優化經濟活動程度冗余的代名詞。”

然而,減少冗余,也意味著對突發情況缺乏足夠的應對措施。

眼下,發展環境的變化,使突發事件的發生愈加頻繁,傳統策略已難以使用。據里夫金總結,一方面,氣候變化的威脅和日益嚴重的疫情占據了主導地位,其影響規模足以讓任何應對危機的現有手段“黯然失色”;另一方面,過去以效率為目標的發展策略還導致新的環境危機,“經濟的堡壘正在坍塌”。

而韌性的發展方式,則恰是為此而生。從本質上來說,韌性就是指冗余和多樣性。里夫金引用加拿大生態學家克勞福德·斯坦利·霍林的說法提到,韌性決定了系統內部各種關系的持久性,是這些系統接受狀態變量、驅動變量和各種參數的變化后,仍然保持穩定狀態的能力的量度。在開放狀態和異質性存在下,其能夠為應對各類突發狀況提供足夠多解決方案。

相較于現有人類社會運作邏輯,這將是一種全然不同的發展模式。

若用新的生命科學方法重新審視人類自身,將會發現一個完全開放的生態系統。根據里夫金引用的數據,在人體內的所有細胞中,人體細胞僅占據43%,其他57%的細胞則來自駐扎在人體內的微生物;而更細致地分析基因構成,每個人均由大概2萬個基因組成,但構成一個人體里微生物的全部基因則有200萬~2000萬個。

事實上,已有機構將人體視為一個生物群落,即一個自然出現的大型動植物群落,它們占據一個主要的棲息地。更進一步,“生態自我”的概念隨之出現,在此種理解下,人類并非一個獨立排他的個體,相反,我們都是自然界的一個“嵌合體”,人體的生存和健康,與整個生態群落的狀態相關。

放大至整個人類社會,同樣可以帶入類似的生態系統視角。此時,將十分貼近于里夫金所提及的韌性發展模式。

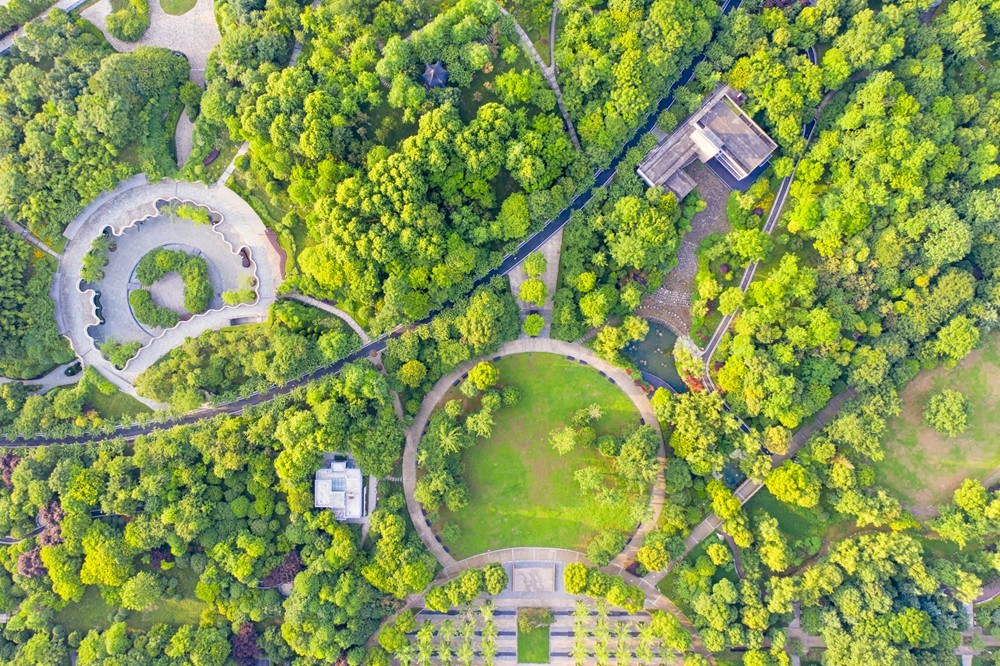

圖片來源:攝圖網_501306466

對于生態群落的韌性,他曾有一個巧妙的比喻:“只要司機多樣化,不怕乘客多如毛。”盡管單個來看都是低效的個體效應,但將其合在一起,將顯示出穩健的運轉方式。換句話說,韌性框架不要求精確預測未來的能力,而只需要具備一種設計、開發系統的定性能力,無論系統發生何種意想不到的事件,它都會生成能夠吸收和適應這些事件的系統。

這也是韌性模式需要強調開放、冗余和異質性的根本原因。大量不同的“組件”,讓韌性系統在看似“反效率”的狀態下,實則提升了對抗不確定性的能力。

韌性是一種更回歸自然、回歸生態的模式。在里夫金看來,自然界中并不存在所謂的“效率”“投入產出比”;相反,從生態圈的角度,只有“適應”和“再生產”,通過不斷調整和適應,實現穩定和發展。

韌性也并不意味著更高的預測能力。與大部分人對韌性的期待不同,韌性無法回到從前,而是不斷“修正”。正如里夫金所說,無論如何設計,人類社會都將無法重新回到疫情前的狀態。韌性也不應被認為是世界上的一種“存在的狀態”,而是一種作用于世界的方式。

那么,要如何設計一套韌性的發展方式?

里夫金提到一種“生物區域治理”的模式。根據多個國家已經展開的相關探索,在某些特定生態區域內,在現有行政管理模式基礎上,新增了一層以生物多樣性等為導向的治理結構。在新構建的“生態系統”式治理框架內,區域內的人類生活、其他生物以及地球的自然過程之間將實現更好的平衡。

根據他的描述,新增的治理結構可以民間或半官方組織為核心,作為政府治理的補充。最常發生的一種情況是,當發生突發事件時,各類組織能夠被迅速動員,包括地方的食品援助項目、區域民間應急機構共同采取應對措施。

對于里夫金對效率完全“取而代之”的觀點,質疑的聲音同樣存在。從某種意義上來說,人類社會對效率的追求,其背后同樣存在應對不測、提升人類族群整體韌性的樸素哲學。對效率一以概之加以“擯棄”,是否會走向另一個極端?

圖片來源:攝圖網_500298536

若仔細分析里夫金構建的一整套“韌性”理論,人類并不會完全丟失繼續推進自我“進步”的可能。

回顧人類社會歷史進程,在追逐效率過程中,技術革命不斷推陳出新。根據里夫金分析,人類與自然世界互動方式的每一次重大轉變,都可以追溯到那個時代的基礎設施革命,且主要體現在三個層面:新的通信形式、新能源和電力,以及新的運輸和物流方式。

在里夫金此前所著的《第三次工業革命》一書中,曾詳細論述目前正推進中的此輪工業革命,對應上述三個層面的基礎設施革命,新框架分別為數字化寬帶通信互聯網、由太陽能和風能供電的數字化大陸電網,以及數字化移動和物聯網。

這幾乎是為迎接“韌性時代”的到來所“量身定制”。

他分析,前兩次工業革命的基礎設施在設計上為集中式、自上而下金字塔式運行,且在知識產權和物理產權等保護機制下,也傾向于垂直整合。最終結果是,占領資源和技術的單獨政府或富有家族占據了整個產業結構最核心的“塔尖”部分,剩余部分如插座般層層插入系統,以創造充分的規模經濟確保投資回報。

而第三次工業革命的三個基礎設施,設計均為分布式而非集中式。過去那些被忽略的“邊角地帶”,都有可能通過無所不在的互聯網、隨處可見的太陽能面板、以及愈加龐大的物聯網系統,在整個產業體系中發揮重要作用。并且,基于分布式的產業結構,每個要素和輸入都相互反饋,使系統重視再生性而減少溢出效應,“很像一個頂級生態系統中的過程”。

與產業結構的分散相對應的則是發展資源的分散。

據里夫金觀察,新基礎設施出現后,政府的反饋通常具有滯后性。在過去兩次工業革命中,特別是在擁有傳統優勢的國家,政府通常傾向于維持舊有的發展策略。新的工業革命下,由于新興經濟體能夠在幾乎同一時間下接收新的發展機遇,它們能夠實現超越前兩次工業革命的“蛙跳”,創造新的基礎設施、新規則和新標準。

類似的情況,也將在城鄉之間發生。

過去,工業世界的技術邏輯機遇大規模生產和規模經濟,它們需要找到能提供大量勞動力和資源要素的城市,并推動全球城鎮化水平的提升。

而數字制造將不需要使用機械矩陣、鑄件或模具,也就不需要重復相同的形式來分攤生產設置的成本。智能高科技初創公司可以在農村地區的小城鎮開設店鋪,那里的土地和管理成本較低,而其產品在全球市場上將仍然有競爭力。

里夫金發現,已有類似的趨勢產生。他曾接觸過一家意大利的建筑商,他們通過3D打印技術,不僅可以將其建造房屋的時間從200個小時壓縮至24小時,而且也可以不再需要到傳統市場上就能完成交易——他們只需要隨身攜帶軟件,通過互聯網就能將模型傳輸至全球任何地方的開發商。此類情況在各行各業發生,讓“全球化”進一步向“全球本土化”轉變。

疫情進一步讓農村進入年輕人的視線。里夫金提到,“疫情大流行還加速了農村地區的人口再遷移,年輕一代尋求開放空間,尋找更有吸引力的自然環境,在那里安家落戶、經商和工作。”

在一個更加分布式的系統中,效率是否將以別的形式生效?效率和韌性又將如何發生作用?這將是留給“韌性時代”的新問題。

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP