每日經濟新聞 2022-06-24 17:28:22

在100家已上市的北交所企業背后的保薦機構中,保薦上市項目數量最多的券商分別為中信建投、安信證券、申萬宏源、開源證券。從北交所在審企業背后的保薦機構來看,申萬宏源在審項目量最多,中信建投、開源證券、財通證券、東吳證券等券商并列第二,而一些傳統大投行也開始入局北交所保薦業務。

每經記者|王海慜 每經編輯|趙云

北交所迎來里程碑時刻!

隨著今天優機股份在北交所上市,北交所上市企業的數量首次滿100家。自去年11月15日北交所正式開市以來,時間已經過去了7個多月。

事實上,除了上市的100家北交所企業以外,已經完成注冊待發行在北交所準上市企業還有8家。此外,還有77家北交所擬上市企業正處于審核狀態。

在100家已上市的北交所企業背后的保薦機構中,保薦上市項目數量最多的券商分別為中信建投、安信證券、申萬宏源、開源證券。從北交所在審企業背后的保薦機構來看,申萬宏源在審項目量最多,中信建投、開源證券、財通證券、東吳證券等券商并列第二,而一些傳統大投行也開始入局北交所保薦業務。

在北交所成立之前,新三板的流動性難題一直沒有得到有效的解決。雖然北交所成立之后,上市企業流動性較以往在新三板掛牌時有所優化,但相關業內人士認為,未來北交所對投資者的吸引力仍然有提升的空間,并向記者提出了一些改革建議。

北交所上市企業數量首次達百家

優機股份今日在北交所上市,成為了第100名。今年以來北交所的發行逐步進入常態化,據Choice數據統計,2022年以來共有19家上市公司登陸北交所。

從上市時間來看,今年1月北交所新增上市公司2家,2月新增2家,3月新增3家,4月新增1家,5月新增4家,截至6月24日6月新增7家。

除了上市的100家北交所企業以外,已經完成注冊待發行在北交所準上市企業還有8家。此外,還有77家北交所擬上市企業正處于審核狀態。

而從已上市的北交所企業的行業分布來看, 制造業占比較高。在100家北交所企業中,有20家來自機械設備行業,有11家來自汽車行業,有10家來自醫藥生物行業,有8家來自基礎化工行業,各有7家來自電氣設備、電子行業。

北交所華東區域首席代表林晗今年早些時候曾表示,“現在很多市場人士有一個誤解,把專精特新和北交所畫等號。做一個澄清,制造業企業就算不是專精特新也可以申請北交所,專精特新不是企業在北交所上市的必要條件,一些現代服務業和其他行業的企業,只要符合創新型中小企業的定位,北交所都是歡迎的。”

據Choice數據統計,今年來上市的19家北交所企業中,來自機械設備、電子、汽車等制造業的企業依然占了較高的比例。而其他行業,例如建筑裝飾(天潤科技)、農林牧漁(路斯股份、大禹生物)等也均有企業上市。

在北交所的這一歷史性時刻,今日粵開證券研究院院長兼首席經濟學家羅志恒接受記者采訪表示,伴隨優機股份登陸北交所,北交所上市公司達到100家,上市公司“滿百”,也成為北交所建設發展的又一個重要腳注,北交所服務創新創業中小企業的成效進一步凸顯:

一是“小而美”的優質企業加速聚集。100家企業中戰略性新興產業、先進制造業占比超八成,76%為中小企業。

二是企業發展穩健,經營業績優異。盈利面達99%,凈利潤5000萬以上的公司近半數。

三是創新驅動作用顯著增強。100家上市公司2021年研發支出合計33.39億元,研發強度平均6.87%,是規上企業平均水平的4.78倍。其中22家屬于國家級專精特新小巨人企業,2家公司獲得國家科技進步獎。

四是對投資者和社會的回饋效應不斷提升。一方面,超七成公司發布現金分紅方案,擬分紅凈額同比增長7.3%;另一方面,100家企業員工總數7.8萬人,新增就業崗位近5000余個,有效拉動社會就業。

百家北交所企業背后的保薦機構都有誰?

雖然北交所定位更早、更小、更新的創新型中小企業,上市企業通常融資規模較低,對券商投行業務的收入貢獻短期并不高,但以往一些在新三板業務上有傳統優勢的券商,仍然會比較重視北交所業務。

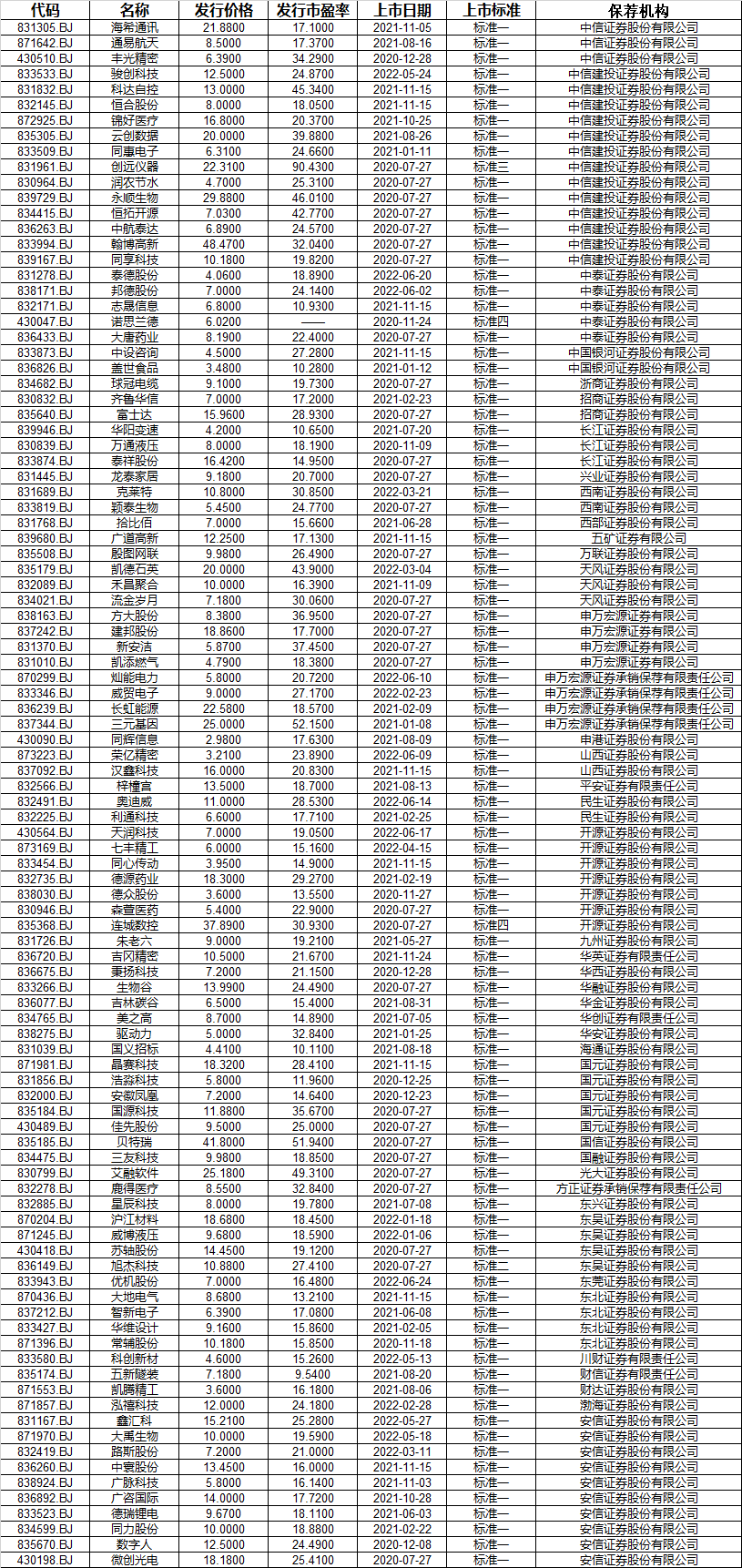

100家北交所上市企業發行上市情況及保薦機構↓(數據來源:東方財富Choice數據)

從100家已上市的北交所企業背后的保薦機構來看,保薦上市項目數量最多的券商分別為中信建投(13家)、安信證券(10家)、申萬宏源(7家)、開源證券(7家)、中泰證券(5家)、國元證券(5家)、東吳證券(4家)、東北證券(4家)、長江證券(3家)、天風證券(3家)。其中安信證券、申萬宏源、開源證券都是以往在新三板業務上有一定優勢的券商。

相比之下,中信證券、中金公司、華泰聯合等傳統大投行在北交所上市企業的存在感并不強。其中中金公司、華泰聯合北交所上市企業保薦數量均為0。

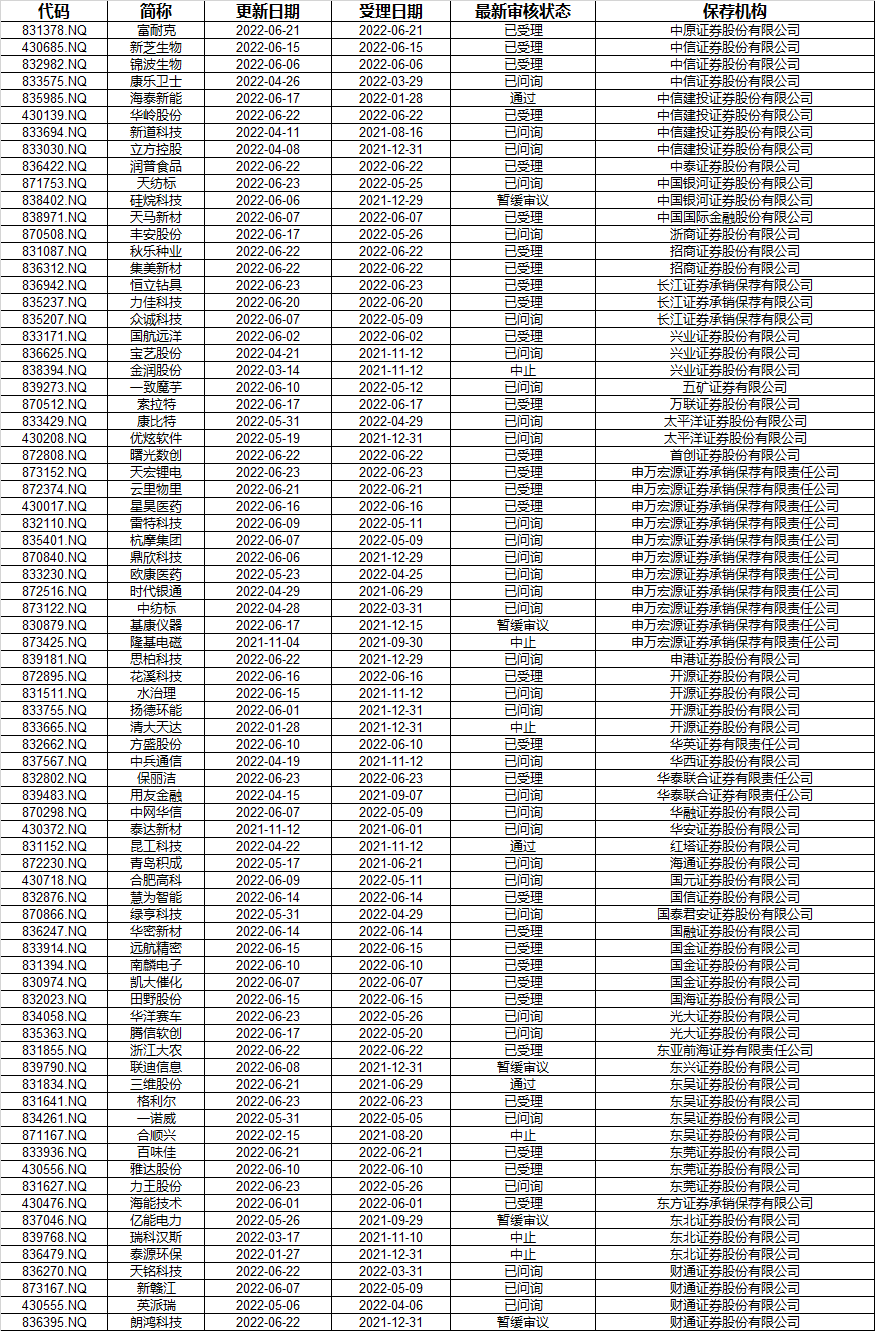

77家北交所在審企業發行審核情況及保薦機構↓

而從北交所在審企業背后的保薦機構來看,申萬宏源在審項目量最多(11家),中信建投、開源證券、財通證券、東吳證券等券商以4家在審并列第二。

不過,“三中一華”等傳統大投行在北交所再審企業中的存在感有所加強。其中,中信證券目前有3家企業在審,華泰聯合有2家企業在審,中金公司有1家企業在審。值得一提的是,這6家企業中有多達4家的受理時間為今年6月,這在一定程度上可以反映,這些傳統大投行正在入局北交所業務。

業內人士建言北交所發展

在北交所成立之前,新三板的流動性難題一直沒有得到有效的解決。雖然北交所成立之后上市,隨著準入門檻的降低,北交所的上市企業流動性較以往的新三板掛牌時有所優化,但距離滬深交易所仍然有較大的差距。

據Choice數據統計,最近兩周內,近百只北交所上市企業的總成交額大致在3~5億元區間,還不及不少滬深交易所一只股票的單日成交額。

今年5月下旬,原北交所上市企業觀典防務正式完成科創板轉板,雖然股價表現相對平淡,但流動性卻有了較為明顯的提升。 目前觀典防務在科創板上市已有近一個月的時間,在前半段時間內,觀典防務每天的成交額都過億元,雖然最近成交量有所收斂,但每天也都有幾千萬元的水平。

與此同時,北交所新股的表現也較為疲弱。今年5月下旬以來,滬深交易所新股市場趨于回暖,不過北交所上市的新股表現仍然不盡人意。據Choice數據統計,自今年5月下旬以來,北交所共上市了9只新股,從上次首日的表現來看,其中有3只破發,3只首日的漲幅小于5%。

就北交所接下來的發展,以及如何進一步提升對投資者的吸引力,今日記者采訪了多位相關業內人士。

羅志恒在接受采訪時指出,雖然北交所成立至今已經取得了不少的成績,但在發展過程中依然面臨流動性分化,市場活躍度不高的問題。一方面,滬深交易所帶給廣大投資者的慣性思維較強,北交所的地位作用尚不凸顯,需要時間。另一方面,受到疫情、宏觀經濟等多方面影響,創新型制度論證及推進的速度弱于預期。

他表示,“好風憑借力”,北交所要扛起資本市場改革的大旗,仍有較長的路需要走,并就北交所未來的發展給出了建議:

一是推動頂層規劃進一步強調北交所的戰略作用和意義,進一步強調北交所與滬深比肩的全國性市場地位,強調北交所服務創新型企業的獨特優勢。建議北交所把握好國企改革的大機遇,推動國企改革等政策中明確列明,地方政府要更多地利用北交所開展國企混改工作,利用北交所為國企改革提質擴面,積極鼓勵國有集團或子公司完成股改登陸北交所,利用北交所實施股權激勵或員工持股計劃,增強國企的創新活力同時擴大北交所影響力。此外,建議推動產業扶持政策、專精特新相關政策中更多強調北交所的作用,提高地方政府和相關企業對北交所的關注度、重視度。

二是加快落地創新型制度。一方面,盡快落地混合交易制度。新三板自2014年就開始采取做市商制度,也是全國最早采納做市商制度的股票交易場所,應發揮經驗優勢,完善做市商借券等制度。另一方面,探索推出有限次日內回轉交易制度(T+0),符合中國特色的直接上市制度(Direct Public Offering),優化與四板的對接機制,探索創新層、基礎層的存量發售機制等。

三是進一步加大產品供給。一方面,進一步推動公募基金入場,加快審批,擴大規模上限。另一方面,盡快推出北交所指數以及相關的指數產品,壯大北交所ETF市場。

四是提高分析師覆蓋度,組織論壇、研討會,邀請分析師、機構投資者、上市企業參與,深入交流,引導更多機構關注北交所上市公司,通過分析師-機構-個人投資者渠道,加速信息擴散,提高市場影響力。

董秘一家人創始人崔彥軍則向記者坦言,“北交所上市公司滿100家,是可喜可賀的里程碑事件,但是我們更應該做的是總結和反思。北交所成立以來有喜有憂,好的方面今天不講。不盡如人意的癥結在于流動性。99家公司每天的成交額僅3個多億,是遠遠不夠的,離企業、投資者甚至監管層的預期差異明顯。有量才有價,才有合理估值。有流動性,才能吸引公募基金等機構資金,也才能吸引和留住優質企業。”

關于如何提高北交所流動性,崔彥軍個人給出了如下建議:

“1、 盡快重啟審批北交所公募基金。

2、 推進混合做市交易。做市交易在新三板已經成熟運行了8年,北交所成功推出有保障。

3、盡快推出北交所指數,指數有引領作用,可以吸引長期穩定的資金入市。

4、關于投資者門檻。科創板有很多研發型、創新型且不容易看懂,甚至虧損的公司。北交所的投資風險未必比科創板高,與科創板同時適當降低投資者門檻勢在必行。

5、提高審核速度,尤其是放寬包容性,讓更多各行各業細分市場龍頭上市,增強北交所吸引力。”

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP