每日經濟新聞 2025-08-27 20:28:49

2025年8月25日,中國研究團隊將基因編輯豬肺成功移植到一名腦死亡患者體內,該肺存活9天并發揮功能。這一突破性進展讓業界看到異種肺移植從實驗室走向臨床的可能性。業內人士稱,這是里程碑事件,但離臨床應用還有一段距離。

每經記者|陳星 金喆 林姿辰 每經編輯|陳俊杰

項目啟動一年后,8月25日晚,中國研究團隊將基因編輯豬肺成功移植人體的消息刷屏。廣州醫科大學附屬第一醫院國家呼吸醫學中心教授何建行與合作者發現,一個經過基因工程修飾的豬肺在移植到一名確診腦死亡的人類患者體內后,能存活9天并發揮功能。

由于肺源短缺,常有終末期器官衰竭患者在等待中失去希望,這一突破性進展,讓業界看到了異種肺移植從實驗室走向臨床的可能性。這一研究對肺移植面臨的供體短缺困境有何意義?距離臨床應用還有多遠?

就此,《每日經濟新聞》記者第一時間采訪了論文作者之一、國內器官移植領域權威專家陳忠華,實驗供體豬研發方成都中科奧格生物科技有限公司創始人潘登科等主要參與者。

“以前人類試過豬心、豬腎,但豬肺是第一次成功接上,這讓科學界覺得是向前邁了一大步。”基因遞送外包企業云舟生物相關負責人對記者解釋道,肺被認為是“最難”移植的器官,何教授的研究是全球首次將豬肺移植到人體,因此被認為是里程碑事件。

作為供體豬研發者的潘登科告訴《每日經濟新聞》記者,要得到更好的存活結果,還需要針對性地優化供體豬的制備方案,中科奧格正加快多種適配性豬的研發。不斷優化免疫抑制方案,意味著需要更多臨床前和臨床數據的積累。

“我們秉承一個原則,就是不發新聞,只發科學論文。頂級期刊在預審重要稿件時也都設有類似的‘Embargo System’(禁運系統),以確保發刊時的科學價值及影響力最大化。”

說這話的陳忠華是國內器官移植領域權威專家。8月25日晚上,由廣州醫科大學附屬第一醫院國家呼吸醫學中心教授何建行作為第一作者、徐鑫、陳忠華等一批頂級專家參與的“基因編輯豬肺成功移植人體”論文登上《自然·醫學》,同時,《科學》也為這篇高質量論文發表了詳細專題新聞報道。

異種移植(Xenotransplantation)是指將一個物種的器官移植到另一個物種體內。全球首個異種移植手術可以追溯到1906年,早于人類同種器官移植,但由于排斥反應等問題,其在臨床上的應用被同種器官移植遠遠甩在身后。

《每日經濟新聞》記者注意到,這篇標題為《豬到人的肺異種移植案例》的論文詳細披露了這一跨物種肺移植的過程——研究團隊將一只六基因編輯(GTKO/B4GalNT2KO/CMAHKO/CD55/CD46/TBM)的中國巴馬香豬左肺,移植到一名因腦出血導致腦死亡的39歲男性受者體內。供體肺從獲取到再灌注的總冷缺血時間為206分鐘,實驗在術后第9天(216小時)終止。

在216小時的監測期內,該肺異種移植物保持了活力和功能,未出現超急性排斥反應或感染跡象。這表明通過基因編輯和相應的免疫抑制方案,超急性排斥反應可以被避免。

移植后24小時,團隊觀察到類似原發性移植物功能障礙的嚴重水腫,這可能是由缺血再灌注損傷引起。術后第3天和第6天,抗體介導的排斥反應似乎導致了異種移植物損傷,到第9天出現部分恢復。

文章還提到,盡管本研究證明了豬到人肺異種移植的可行性,但與器官排斥和感染相關的重大挑戰仍然存在,仍需持續努力,以優化免疫抑制方案、完善基因修飾、改進肺保存策略,并評估急性期后的長期移植物功能。通過解決這些挑戰,未來的研究能夠完善肺異種移植的方法,使其更接近臨床轉化。

肺移植是現在唯一能真正替換肺臟的辦法,主要用于那些已經到了肺病終末期的患者。其中很大一個原因是因為缺少可用的肺源,另一個原因就是肺的表面積大,在膨脹的時候又特別脆弱。這導致在摘取和移植的過程中,肺很容易受到損傷,所以肺移植的成功率在所有器官移植里是比較低的。

同種移植尚且如此,異種移植面臨的挑戰更大。不同物種之間的器官移植,人體的免疫系統會把外來器官當成 “入侵者”,排斥反應會特別強烈。

潘登科說,無論是同種移植還是異種移植,肺移植都面臨著比其他實體器官移植大得多的障礙。這些挑戰包括強烈的免疫排斥反應、對缺血再灌注損傷的高度敏感性、復雜的器官相容性問題以及因為直接暴露于外部環境從而增加感染風險。

所以,在移植之前得先對供體豬的器官做基因改造,解決免疫排斥的問題。簡單說,就是通過技術手段修改豬的基因,讓人體的免疫系統 “認不出” 這是豬的器官。

云舟生物相關負責人對《每日經濟新聞》記者解釋稱,何教授團隊用基因編輯豬肺做供體,刪掉3個最容易引發人類免疫排斥的糖類分子,同時加入3個起保護性作用的人來源的蛋白,用來減少補體攻擊和血液凝固異常。

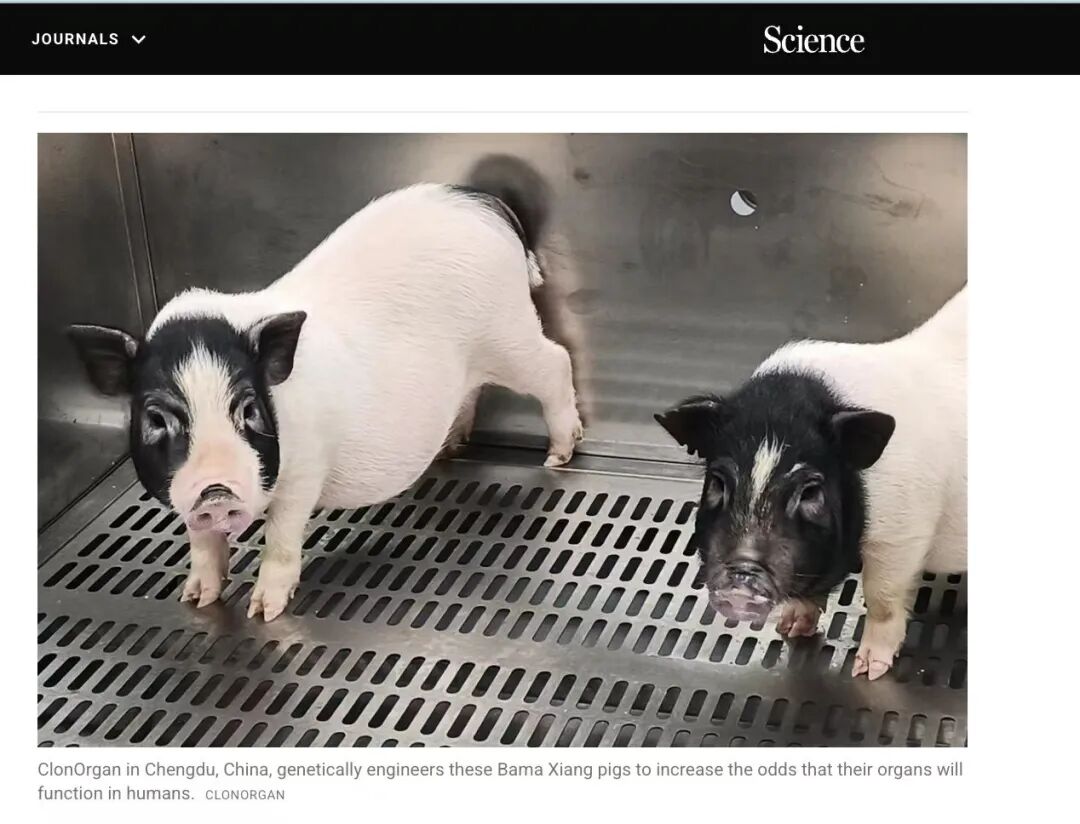

實驗用豬 圖片來源:中科奧格供圖

“簡單來講,就像給豬肺做了一次‘大改裝’。把可能讓人體‘強烈過敏’的零件拆掉,再裝上‘人類零件’以便兼容。醫生先把它裝到一個已經腦死亡的病人體內進行測試,結果豬肺能工作一段時間,但還是出現了一些排斥反應。”上述相關負責人進一步談道,以前人類試過豬心、豬腎的移植,肺是行業公認最難的器官,所以這一研究被認為是里程碑。

研究案例表明,經過基因編輯改造的豬肺能夠在沒有超急性排斥反應的情況下保持活力和功能。然而,觀察到的并發癥也表明,盡管這些結果為人類對異種肺的免疫反應提供了有價值的機制見解,但肺異種移植走向臨床應用的道路比其他器官(例如腎臟)要艱難得多。

前述云舟生物相關人士也表示,簡單來講,這次實驗證明豬肺“能活”,但就像一個“樣機”測試,離真正給活人用還很遠。未來要證明:豬肺能單獨撐住人的呼吸好幾周甚至幾個月;吃藥不能多到讓人完全沒免疫力;不能帶來豬的病毒風險。

接受媒體采訪時,何建行表示,該成果標志著異種肺移植領域邁出關鍵一步。接下來,將進一步優化基因編輯策略與抗排斥治療方案,延長移植器官存活時間及功能維持,并將團隊自主研發的無管技術應用于異種肺移植試驗中以減少機械通氣對供體肺的損傷,推動肺異種移植向臨床轉化。

“人類自身的器官固然是最適合的,但其數量遠遠無法滿足需求。”作為我國國際標準化器官捐獻理論實踐的第一人,陳忠華對移植器官短缺現狀有著清楚的認知。

他告訴記者,按已經登記的等待者數量計算,2024年國內可用于移植手術的器官供需比大約是1:8。但實際情況比這嚴重得多,因為還有許多潛在等待者由于無力承擔相關費用,沒有被列入等待名單。

在國外,拓展新的器官來源也是器官移植領域的重要課題。陳忠華表示,理想的器官來源應當具備三個條件:一是可及性高,需要時能夠隨時獲取;二是費用相對較低,患者能夠承擔得起;三是移植效果,即安全性和有效性與同種器官移植差距不大。

學界一直在尋找理想的異種器官。此前的研究顯示,由于豬器官與人器官大小相近、來源不受限制,將豬肺替代人供肺移植給患者是一種很好的選擇,可有效緩解供體短缺問題,且通過基因修飾已有效降低豬供肺的免疫原性。

最近幾年,異種移植領域取得了一系列令人矚目的突破。2021年10月,紐約大學朗格尼醫學中心首次將基因編輯的豬腎臟移植給了一位腦死亡女性。2022年1月,馬里蘭大學醫學院進行了首例活人移植基因編輯豬心臟的手術,患者在移植后存活了約2個月時間。

2025年3月,空軍軍醫大學西京醫院竇科峰院士團隊等在 《自然》雜志期刊發表論文,首次將基因編輯的豬肝臟移植給一名腦死亡患者,該器官在腦死亡患者體內成功存活并正常工作10天。

中科奧格供體豬登上《科學》 圖片來源:中科奧格供圖

這些突破在全世界范圍內引發了廣泛關注。

不過,陳忠華告訴記者,豬肺移植手術研究是一項具有原創性的首例研究,亮點很多,但還不能解決肺移植用于臨床的困難。在他看來,異種肺移植距離臨床應用還非常遙遠。“按照基本要求,相關研究在靈長類動物中要做到連續5到6例受試者存活超過半年,才能開展臨床的基本研究,而目前,國內還沒有團隊能達到開展臨床試驗的標準。”

對于這一前沿技術,參與到供體豬制備的達碩集團董事長鐘浩則相對樂觀一些。他對記者表示,基因編輯涉及的編輯技術不僅是針對短序列的修改,還涉及500 kb(千堿基對)以上超大片段基因的精準操控。這類大片段的敲入、整合及后續的穩定表達是公認的技術難點。

“異種移植的技術難點已經被突破,甚至可以說,異種移植的存活時間要超過同種異體(指人類器官移植)已經不是技術問題。”但鐘浩也提到,從腦死亡患者應用到終末期患者,再到具有統計學意義的臨床試驗,異種移植還需要積累更多案例數。”

據他預計,如果用最快速度,明年就有足夠的臨床案例應用遞交臨床試驗申請,異種移植在未來5年內有望取得重大突破。

記者還注意到,異種移植作為前沿生物醫學技術,目前沒有可用的監管機制,需要相關部門明確倫理規范和技術要求,企業層面,需要進一步優化供體豬制備方案,完善質量管理體系。

據了解,異種移植要取得重大突破,第一步需要利用基因編輯技術改造出符合異種移植要求的供體豬。

這其中,基因編輯技術主要是為了得到理想基因型的供體豬。而要實現這一目標,對基因編輯技術的精度和操控范圍提出了極高要求。

“基因編輯技術可以說是科學‘皇冠上的明珠’。以前用到的基因編輯技術甚至做到了64基因編輯,但其實并非編輯得越多越好,而是因為當時并不確定要敲除和插入哪些基因。”鐘浩說,中科奧格的六基因編輯豬跟目前的國際先進水平基本劃上了等號。

圖片來源:中科奧格供圖

第二步,是將基因編輯技術改造出的供體豬在DPF設施中進行繁育。

之所以如此要求,是由于在異種器官移植中,跨物種傳染病的風險是致命的。此前,全球首例接受豬心臟移植的美國男子貝內特術后因不明原因去世。后來研究人員發現供體豬心中潛伏著豬巨細胞病毒(PCMV),這也被推測可能是貝內特的死因。而經過超潔凈技術制備與繁育的DPF無菌豬,則可以助力克服這一病原微生物控制難題。

潘登科也表示,中科奧格的技術優勢在于其使用基因編輯手段改造后的供體豬不僅可以實現高表達,還可以實現自然繁育、穩定傳代,更具有產業轉化的可行性。

據了解,伴隨著異種移植技術突破,中科奧格和達碩集團這兩家成都的高新技術公司,持續助力中國科學家走在異種移植領域世界前沿。今年以來,中科奧格參與了3例異種移植的重要手術。分別是1月進行的腦死亡受體異種移植,3月進行的終末期腎病患者異種移植和此次的豬肺移植手術。

潘登科說,1月進行的研究是全球首例豬腎到腦死亡人體的肝臟原位移植,和這一次(肺移植)一樣,都是探索性的亞臨床研究,主要目的是觀察豬到人體器官移植的可行性,特別是初步驗證基因編輯豬的安全性和有效性。

“3月的豬腎移植到患者更是一次突破性的臨床治療,目前患者已術后觀察近6個月,狀態良好。從實驗數據積累來看,異種腎移植仍然應該是最先進入臨床轉化的管線,包括FDA(美國食品藥品監督管理局)率先批準臨床試驗的也是腎移植。”潘登科補充道。

對于下一步研究計劃,潘登科透露,目前全球開展的豬到人體亞臨床和臨床研究總共有26例,中科奧格參與其中10例。首條轉化管線是異種腎移植,推進臨床試驗的時間取決于異種移植監管機制的建立。此外,公司也在與國內頂尖器官移植團隊合作開展肝、心、皮膚、紅細胞等方面的研究。

潘登科還表示,不論同種還是異種移植,器官移植都要面臨超急性免疫排斥反應、急性免疫排斥反應、慢性免疫排斥反應。通常,解決超急性排斥反應是手術成功的第一步,接著就是術后免疫方案,以逐步建立移植器官與受者的免疫耐受。

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP