每日經濟新聞 2025-10-17 20:21:43

每經記者|劉嘉魁 每經編輯|何小桃 陳旭

10月16日,新疆和田農村商業銀行發布公告,將對個人手機銀行長期睡眠賬戶開展清理工作。

同日,湖北遠安農商銀行發布公告稱,將開展個人銀行賬戶清理,包括個人長期不動戶、個人開立多個銀行結算賬戶、身份信息缺失或過期的賬戶。

《每日經濟新聞》記者(以下簡稱每經記者)注意到,近日多家銀行先后發布類似公告,將對長期不動戶進行清理,包括個人長期不動戶和單位長期不動戶。各家銀行對長期不動戶的認定標準有所不同,但普遍針對低余額、長期無主動交易的賬戶。

值得注意的是,一些銀行對長期不動戶認定標準進行了調整,如興業銀行將個人人民幣賬戶的清理閾值從原有“100元以下+180天無交易”調整為“10元以下+365天無交易”。此外部分銀行還對長期睡眠的手機銀行賬戶、“一人多戶”等情形開展專項清理。

業內人士認為,清理長期不動戶既是銀行提升運營效率的技術性調整,更是應對電信詐騙、洗錢等非法活動的重要風控手段。

每經記者注意到,近期全國多家銀行都發布了類似的清理長期不動戶公告。

例如,湖北枝江農商銀行發布公告稱,將開展個人銀行賬戶清理工作,清理范圍包括個人長期不動戶、個人開立多個銀行結算賬戶、身份信息缺失或過期的賬戶、同一證件號碼對應不同戶名的賬戶、同一手機號碼對應不同客戶的賬戶等。

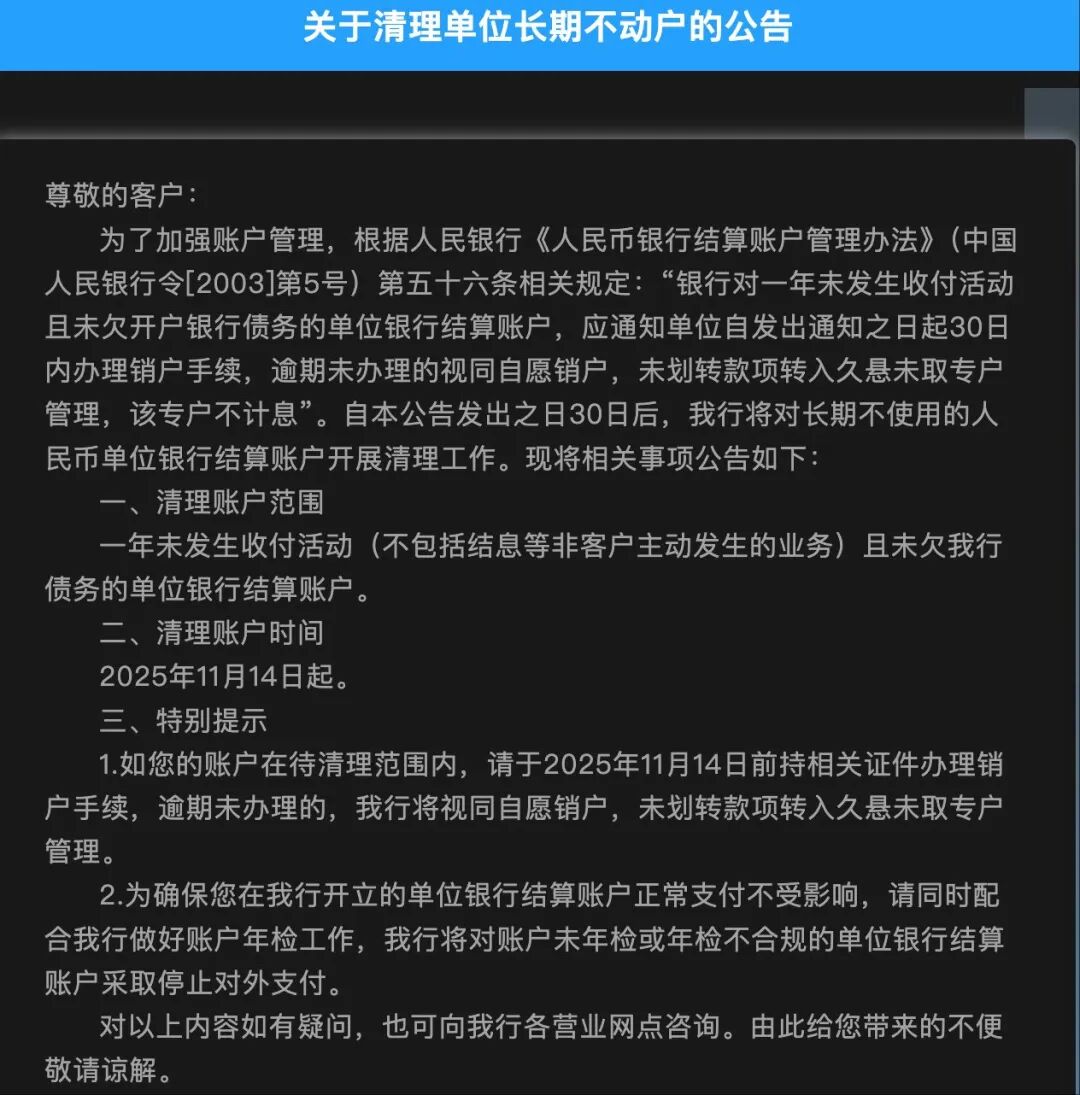

10月16日,貴安發展村鎮銀行公告稱,將對一年內未發生收付活動(不包括結息等非客戶主動發生的業務)且未欠該行債務的單位銀行結算賬戶進行清理。

截圖來源:貴安發展村鎮銀行官微

此外,發布類似公告的還有葫蘆島銀行、新疆尉犁農商銀行、廣西北部灣銀行等。

值得注意的是,近日一些銀行對長期不動戶認定標準進行了調整。

例如,興業銀行10月14日發布公告,對長期不動戶認定標準從原先的賬戶余額100元(含)以下、連續180天以上未發生任何非結息交易,調整為余額10元(含)以下、連續365天以上無交易。該行于10月15日起按照新標準每日滾動管控符合條件的賬戶。其新規呈現“一升一降”特點:余額門檻從100元降至10元,時間周期從180天延長至365天。

總體來看,多家銀行對長期不動戶的清理標準雖存在差異,但普遍聚焦于“低余額”與“長期無主動交易”兩類特征。

每經記者注意到,隨著“反電詐”工作推進與銀行風險防控力度升級,長期不動戶清理工作呈現出一些新特征。例如清理標準趨嚴,從傳統借記卡延伸至手機銀行等電子賬戶。

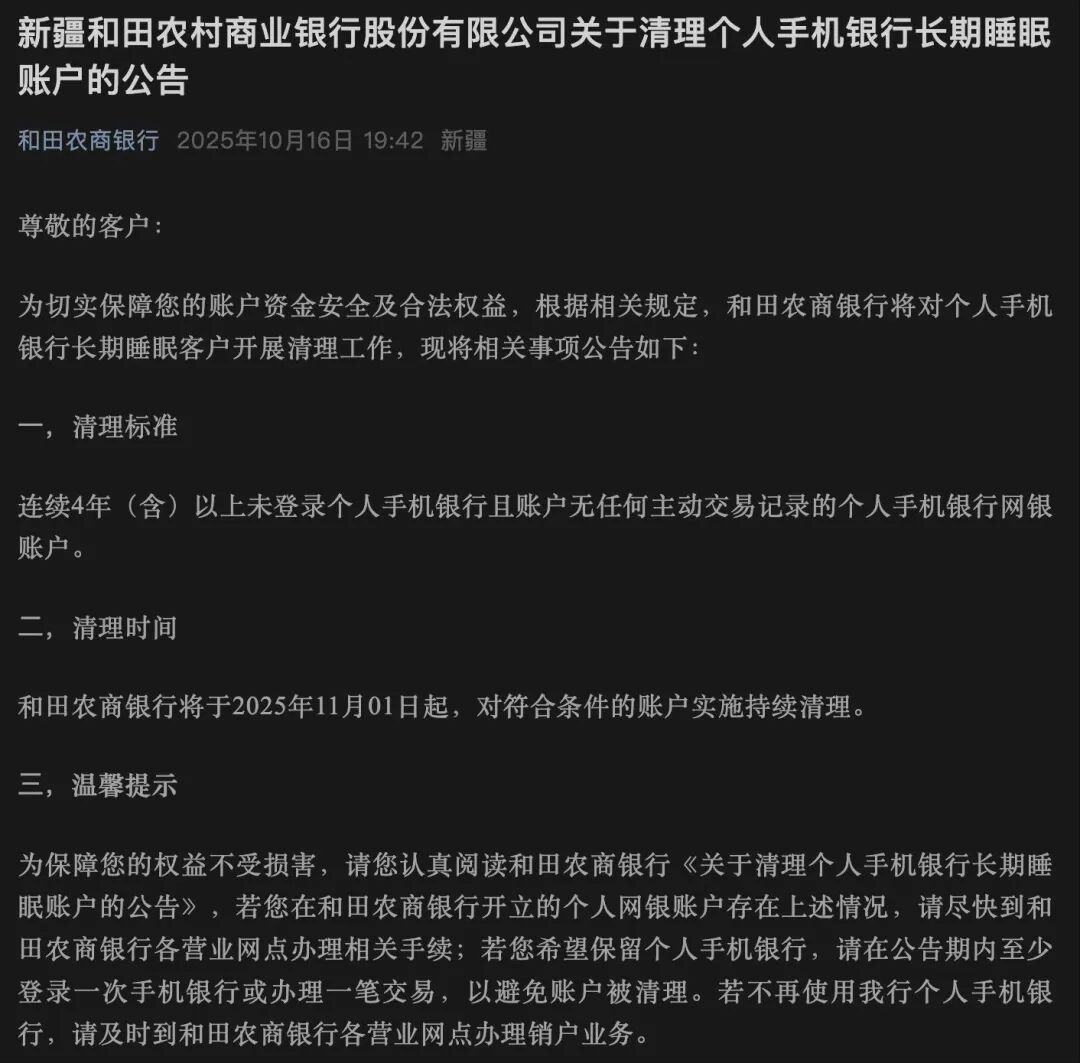

10月16日,新疆和田農村商業銀行發布公告,將對個人手機銀行長期睡眠賬戶開展清理工作。

該行表示,此次清理標準是連續4年(含)以上未登錄個人手機銀行且賬戶無任何主動交易記錄的個人手機銀行網銀賬戶。如果用戶希望保留個人手機銀行,需要在公告期內至少登錄一次手機銀行或辦理一筆交易,以避免賬戶被清理。

截圖來源:新疆和田農村商業銀行官微

此外,還有銀行強調將對“一人多戶”情形開展專項清理。

10月初,武定農村商業銀行發布公告,表示為加強賬戶風險防控,避免賬戶被違法犯罪分子利用,將長期開展“一人多戶”清理工作。

銀行解釋稱,“一人多戶”是指“同一客戶在我行存量賬戶數量大于或等于5個”,需在年底前攜帶本人有效身份證件及存款介質(如銀行卡、活期存折)到任一網點進行合并。超期未處理的,將根據具體情形采取風險控制措施。

“清理連續4年無交易記錄的睡眠賬戶,本質上是落實賬戶動態管理機制,通過設置合理的賬戶存續期限,從源頭上阻斷可疑資金通道。”對此,某資深銀行業研究人士對每經記者表示,銀行需建立賬戶分類分級管理體系,此前大量涉案賬戶呈現“低頻交易+長期閑置”特征,此類賬戶易被黑灰產團伙用于洗錢、跑分等非法活動,清理后可將風險敞口壓縮至可控范圍,符合央行《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的監管導向。

此外,銀行還有優化金融資源配置效率的考量。每張實體銀行卡都要付出維護成本,睡眠賬戶產生的沉沒成本直接影響銀行相關指標。通過清理冗余賬戶,可釋放系統資源用于數字金融產品創新。

每經記者注意到,根據反電信網絡詐騙法第十六條要求,開立銀行賬戶、支付賬戶不得超出國家有關規定限制的數量。對經識別存在異常開戶情形的,銀行業金融機構、非銀行支付機構有權加強核查或者拒絕開戶。

業內:基于對風險、效率、

消費者權益的三重考量

在業內人士看來,長期不動戶清理工作的背后,是銀行對風險、效率與消費者權益的三重考量。

前述研究人士告訴每經記者,大量“沉睡賬戶”不僅占用銀行系統資源、增加管理成本,還可能被不法分子利用從事洗錢、詐騙等非法活動。尤其是當前電信網絡詐騙手段不斷升級,長期未使用的賬戶因缺乏有效監控,更易成為資金轉移的“暗通道”。

此外,從銀行運營角度而言,清理長期不動戶有助于優化賬戶結構,降低數據存儲與維護壓力,提升服務響應速度。而對消費者來說,這一舉措亦具有積極意義。許多用戶持有多個閑置賬戶,既可能因遺忘而產生賬戶管理費支出,也難以察覺賬戶異常變動。銀行通過清理行動提醒用戶整合金融資源,實則是對消費者財產權益的間接保護。

然而,銀行在推進清理工作時也需避免“一刀切”帶來的不便。多家銀行在公告中明確,客戶可通過辦理一筆主動交易或至網點重新激活等方式恢復賬戶使用,這類提示既體現了銀行對客戶選擇權的尊重,也凸顯其防范借清理之名實施二次詐騙的警惕性。

“同時,銀行應完善客戶溝通機制,在清理前通過多重渠道履行告知義務,特別是對老年群體等數字鴻溝較深人群要加強線下服務支撐。”他建議,用戶應定期梳理名下賬戶,及時注銷閑置卡片,以適應銀行賬戶管理的新規范。

他提醒道,對于確有保存價值的賬戶,可通過開通小額免密支付、設置交易提醒等方式激活使用。特別需要警惕的是,任何聲稱可代理銷戶的中介都可能存在詐騙風險,務必通過銀行官方渠道辦理相關業務。

記者|劉嘉魁

編輯|何小桃?陳旭?易啟江

校對|段煉

封面圖片來源:每日經濟新聞 劉國梅 攝

|每日經濟新聞 ?nbdnews? 原創文章|

未經許可禁止轉載、摘編、復制及鏡像等使用

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP